皆さんこんにちは、アトリエキンパラです。

今回は、前回作ったポジショニング冶具を、今使っているトリマーフェンスに組み込みたいと思います。

- 今回の動画

- ポジショニング治具とトリマーフェンス

- トリマーテーブル

- トリマーフェンスをスリム化

- ポジショニング治具を取り付ける

- 並行移動について

- フェンス側も固定する

- フェンスの移動距離の改善

- まとめ

今回の動画

動画でご覧になりたい方は、こちらからご覧ください。もし良かったら、高評価とチャンネル登録も是非お願いします。みなさんのDIYの参考になれば幸いです。

ポジショニング治具とトリマーフェンス

前回作ったポジショニング治具の作り方は、こちらの記事を参考にしてください↓

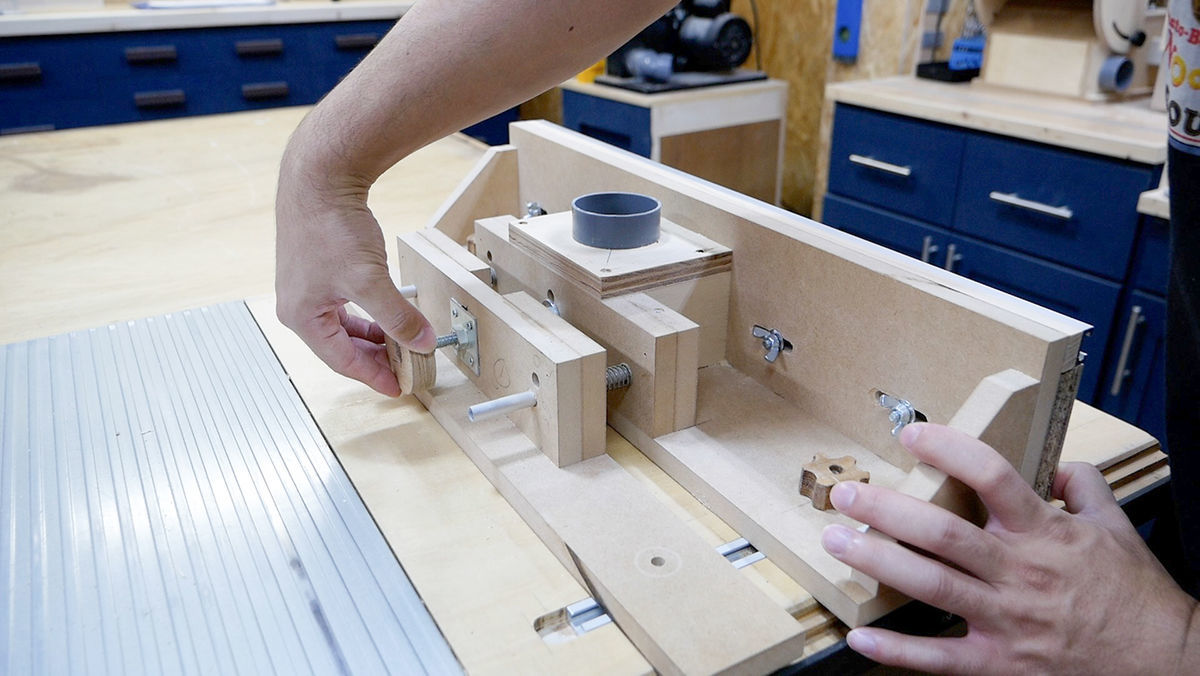

そしてこちらが、今回改良するトリマーフェンスです。このトリマーフェンスは、後ろ側に取り付けたツマミをクルクルと回すことによって、前後に微調整できるように作りました。

しかし、2本の軸の取り付けがうまくいっていないのか、グラついて思うように動いてくれませんでした。

そこで今回は、ポジショニング治具を組み込んでフェンスの平行度を維持しながら微調整ができるように改良していきます。

トリマーテーブル

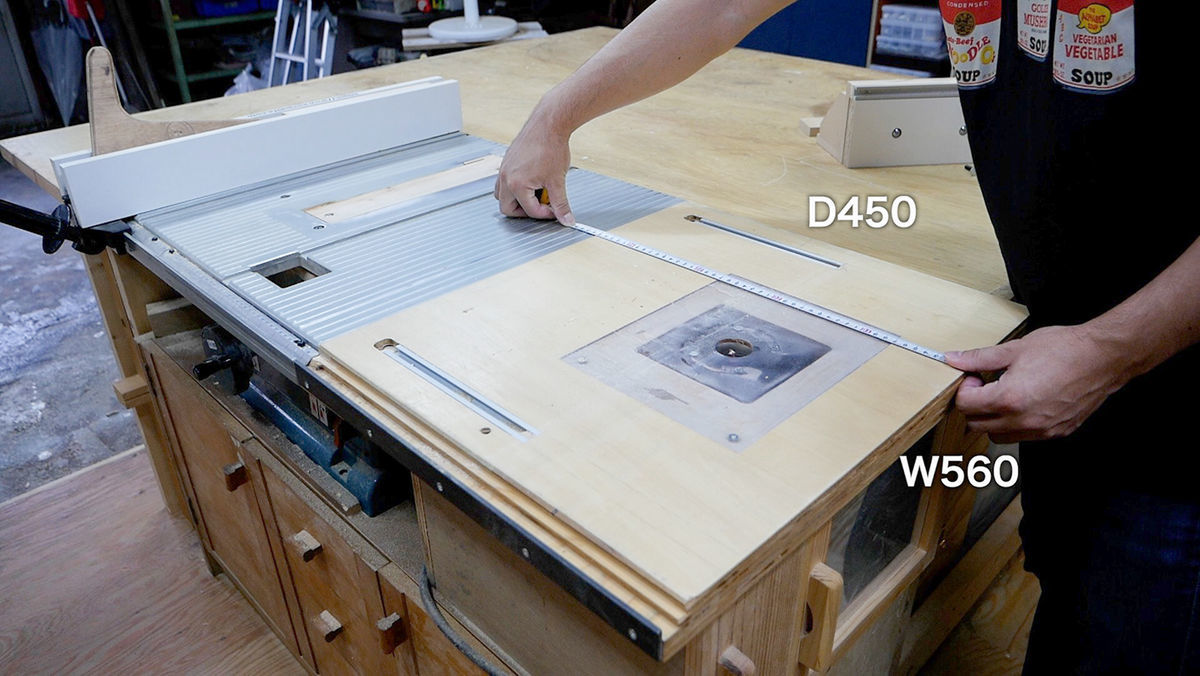

現在使用しているトリマーテーブルは、マキタのテーブルソー2703の延長テーブルに穴を開けて、リョービのトリマーMTR-42を取り付けたものです。

テーブルソー 商品リンク→https://amzn.to/3RNkc84

トリマー 商品リンク→https://amzn.to/3RU0d82

サイズは560mm×450mmで、広さ的にはそんなに広くないですが、とっても便利に使うことができます。

今回、トリマーフェンスにポジショニング治具を取り付けるにあたり、テーブルソーの方までかなり出っ張ってしまうので、フェンス自体をスリムにしてからポジショニング治具を取り付けていこうと思います。

トリマーフェンスをスリム化

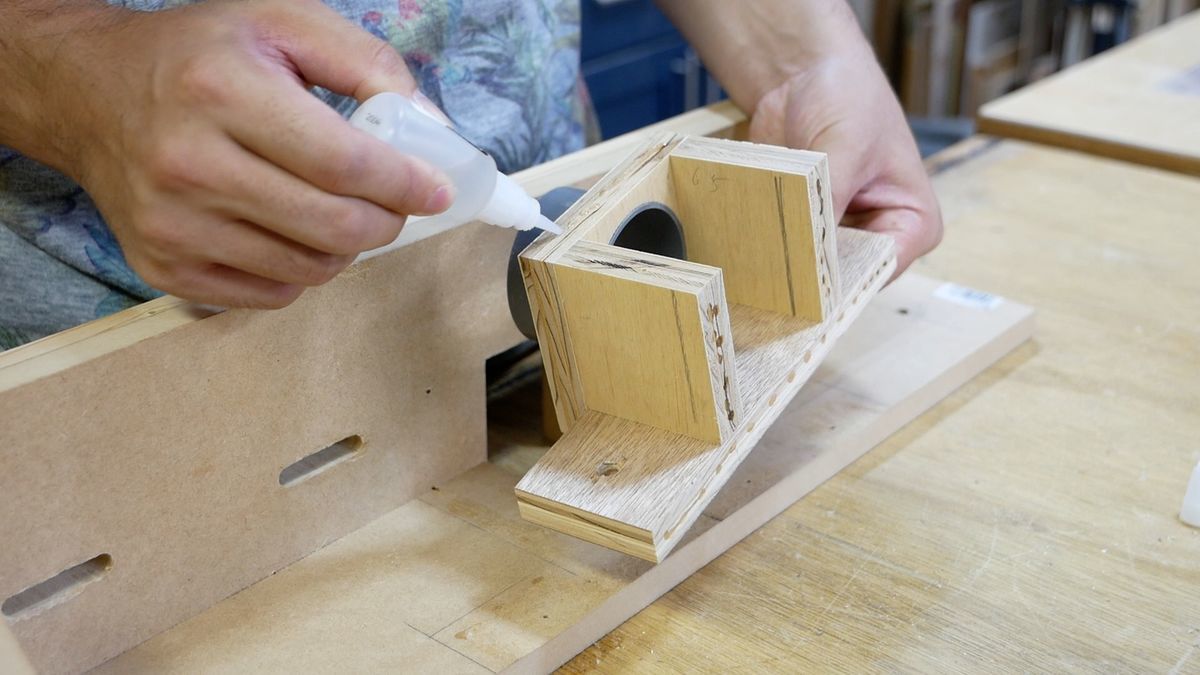

トリマーフェンスを作ったときに木工用の瞬間接着剤を使いましたが、ハンマーで叩くとポロッと取れました。

コンパクトにするとこんな感じです。集塵の部分がかなりコンパクトになりました。(まだ接着していません。)

以前は、塩ビパイプの直径に対して空間が大きかったような気がします。。コンパクトにしたことで集塵効率も上がった気がします。

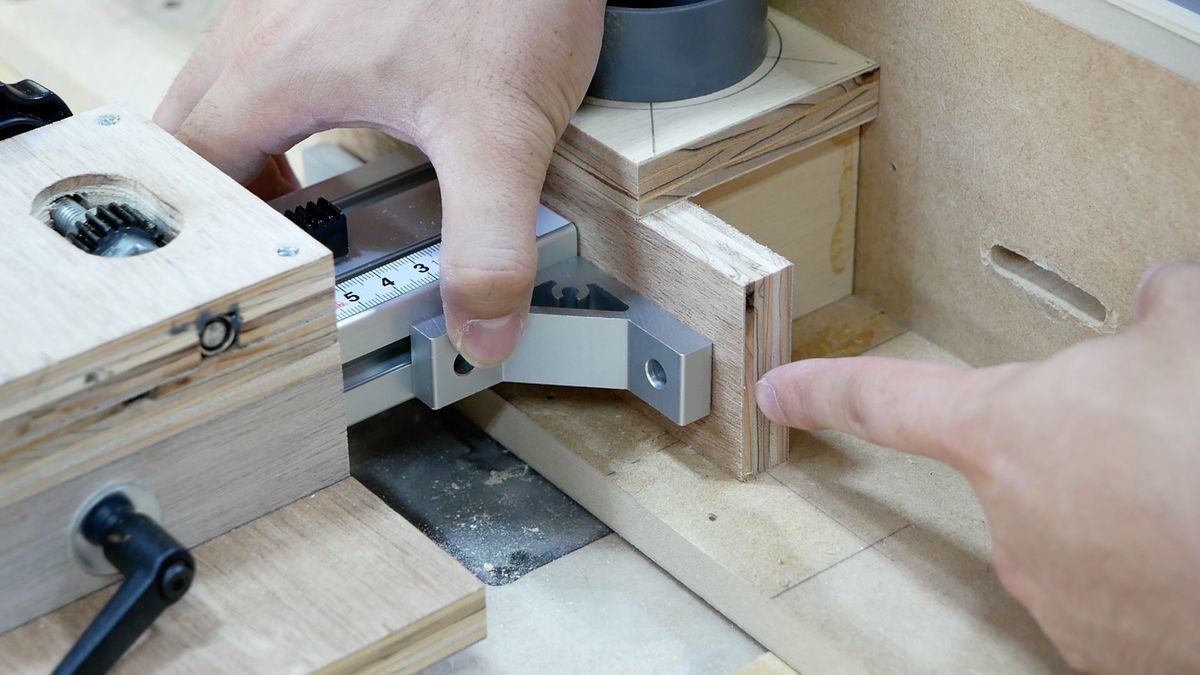

トリマーフェンスとポジショニング治具を取り付けるには、こちらのハードブラケットを使います。

商品リンク→https://amzn.to/3SedysW

とってもしっかりした作りで、ピッタリ直角が出ています。

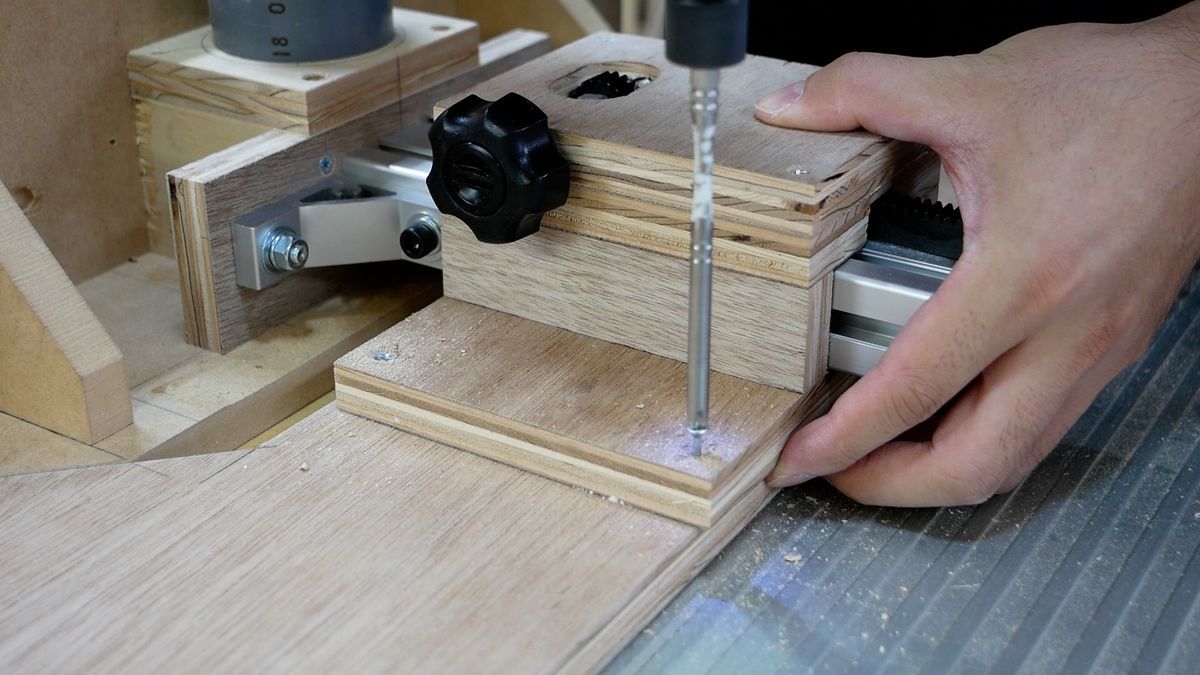

トリマーフェンスの後ろに、ハードブラケットを取り付けるための穴を開けておきます。

以前と同じく集塵の部分は、アルテコの木工用瞬間接着剤で接着します。

商品リンク→https://amzn.to/3O1MCdE

取れないとは思いますが、所々木ネジで固定しておきました。

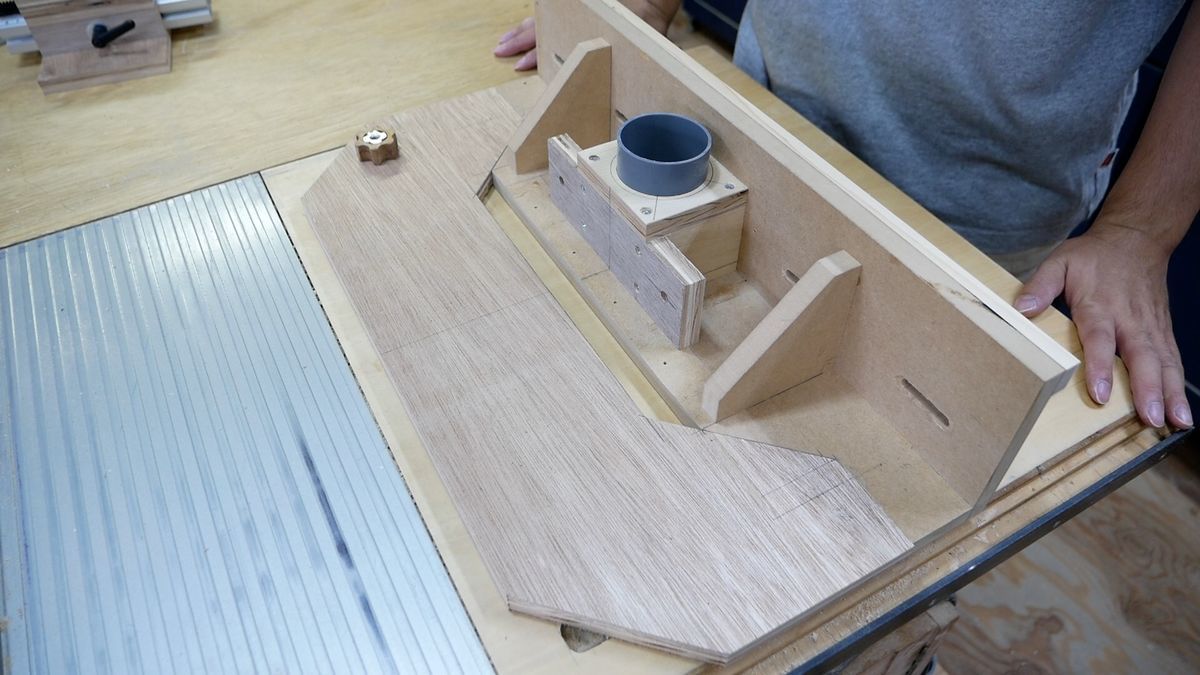

次にバンドソーでトリマーフェンスの両サイドを、カットします。

こんな感じにカットしました。

そして、カットした部分と同じ形になるように、ポジショニング治具を固定するベースをカットします。これもバンドソーでカットしました。

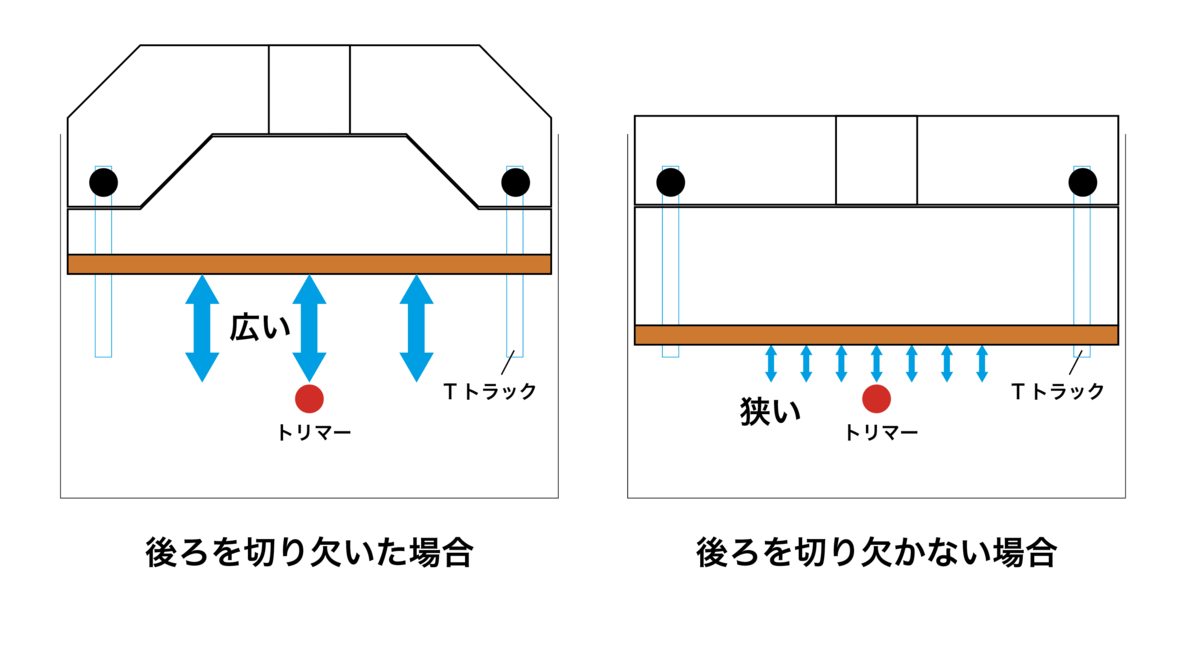

この図を見るとわかりやすいと思いますが、ベースを切り欠いた左の図の方が、切り欠かなかった右の図よりも、トリマーテーブルの使える面積がだいぶ広くなります。固定するツマミの位置を手前に持ってくることで、手前の空間が広く使えます。 その分、後ろが奥に出っ張りますが、手前が広い方が、色々な加工に対応できて便利だと思います。

その分、後ろが奥に出っ張りますが、手前が広い方が、色々な加工に対応できて便利だと思います。

ポジショニング治具を取り付ける

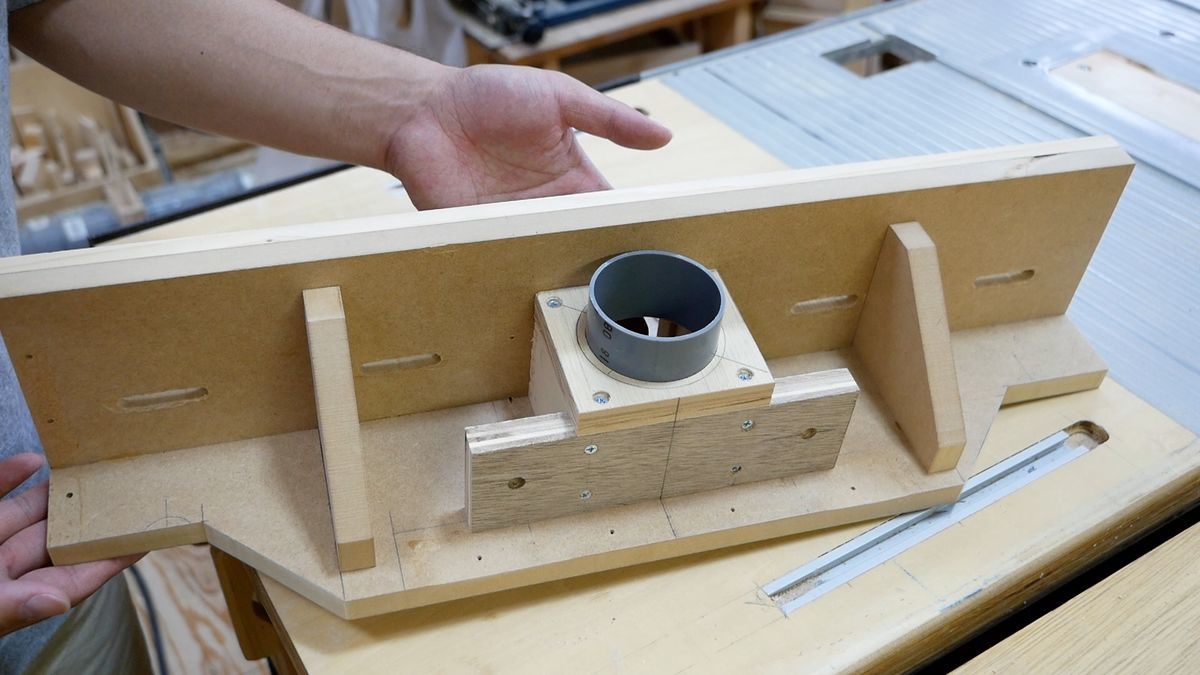

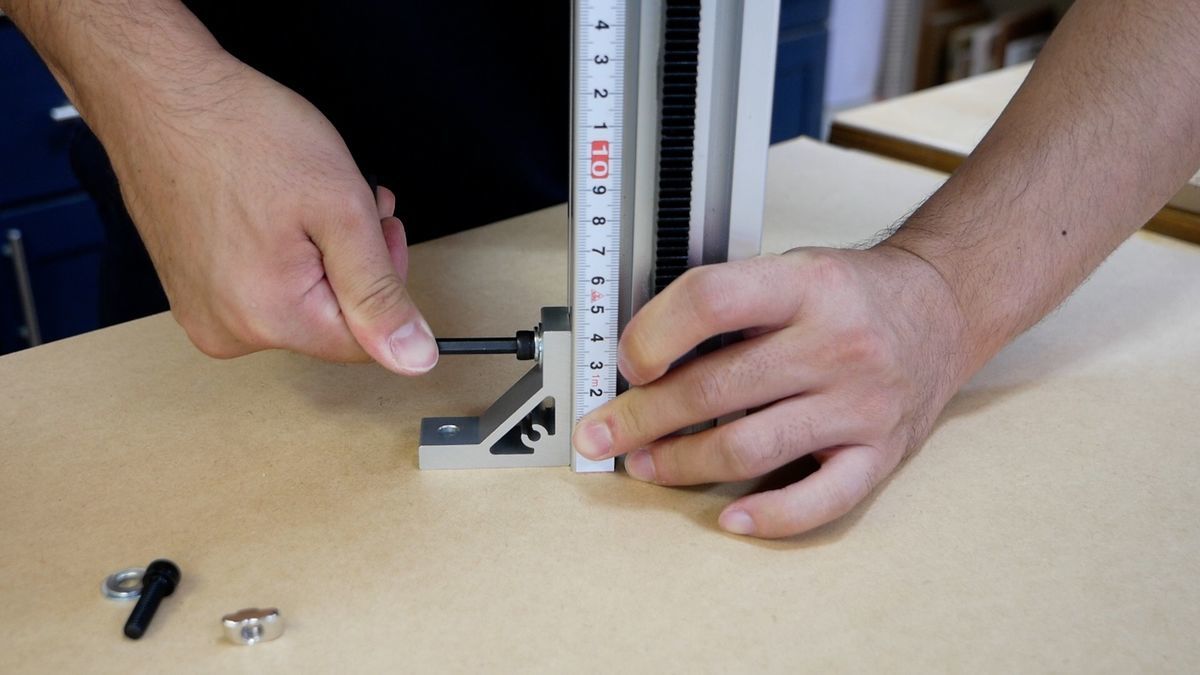

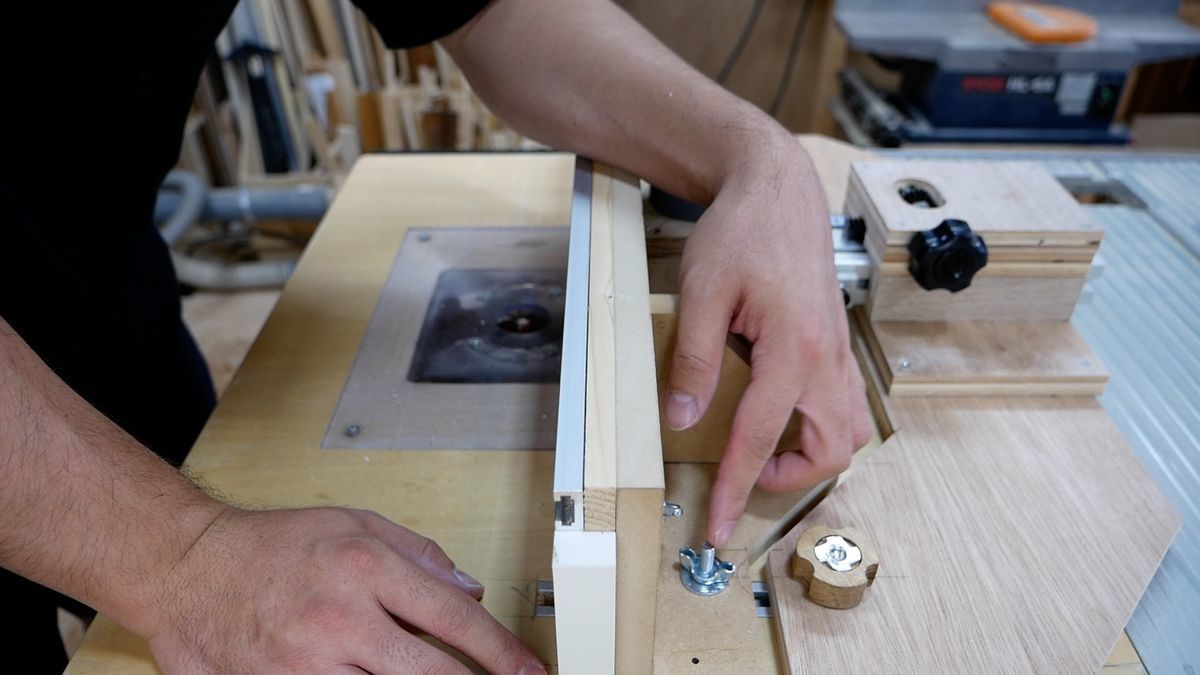

ポジショニング治具のアルミフレームに、ハードブラケットをつけていきます。取り付けには、M6の六角穴付きボルト(長さ20mm)を使いました。アルミフレームにはTナットを入れています。直角に固定したいので、平な台の上で固定します。

トリマーフェスの後ろにポジショニング治具をボルト、ナットで固定します。

前後のベースを隙間が開かないように押し当ててから、後ろのベースの中心にポジショニング治具を取り付けていきます。

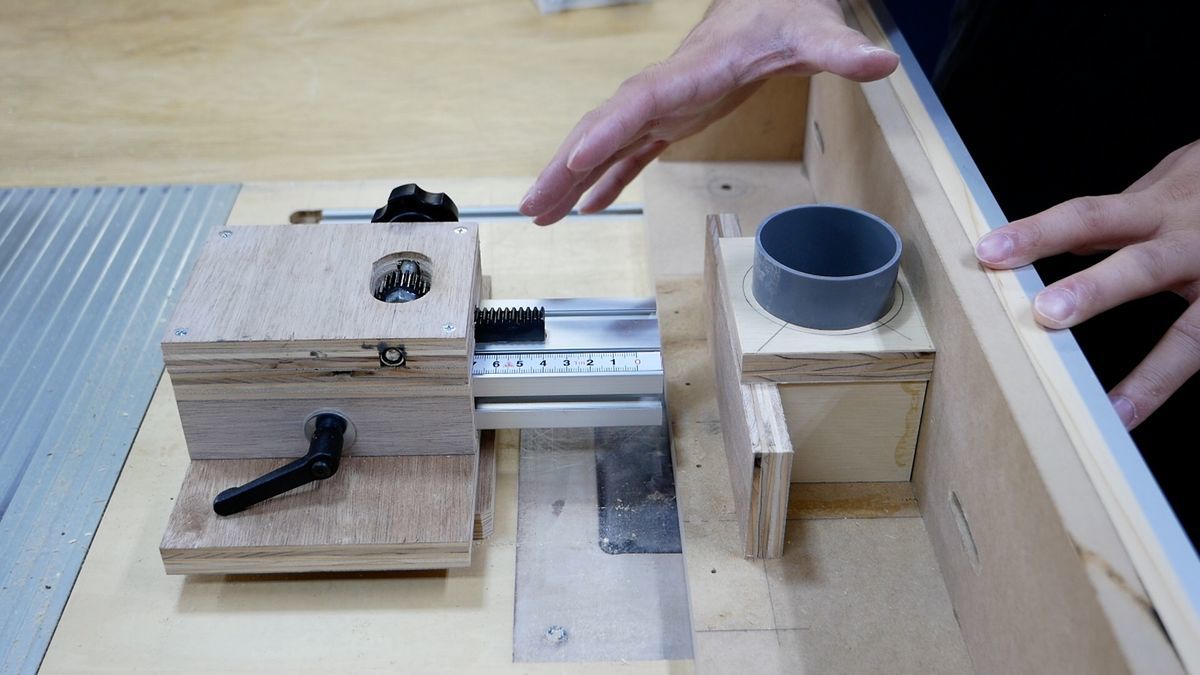

これで、トリマーフェンスにポジショニング治具を組み込むことができました。とっても嬉しい。

トリマーフェンスの前面に、メラミン化粧合板を使っていて少し重いので、動きが若干悪くなるかなと思いましたが、想像していた以上にスムーズに動きます。歯車を使ったポジショニング治具がうまくいきました。

微調整の精度はどうかというと、メモリが1mm単位なので少しわかりづらいですが、0.5mmくらいの微調整をスムーズに行うことができそうです。

並行移動について

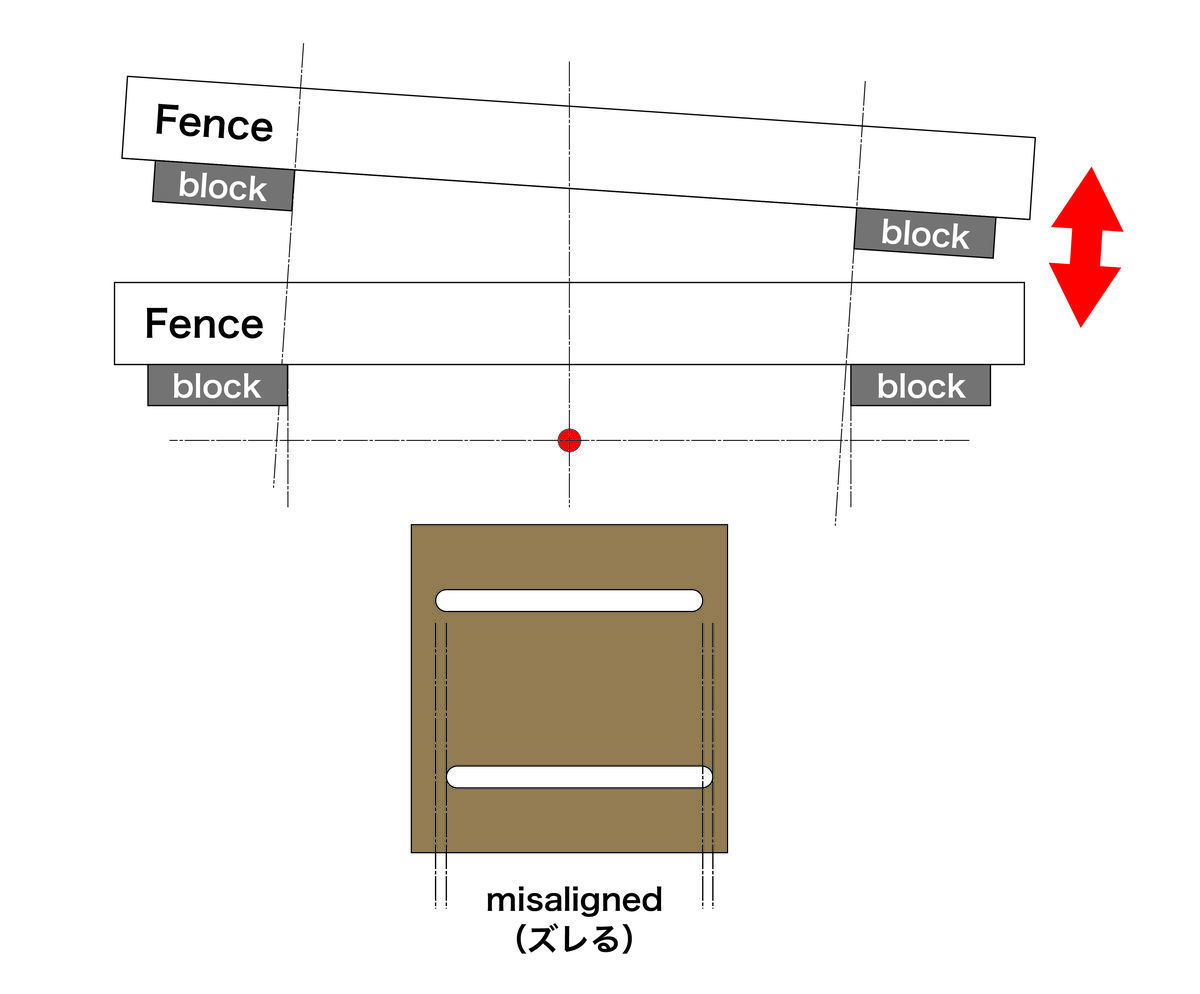

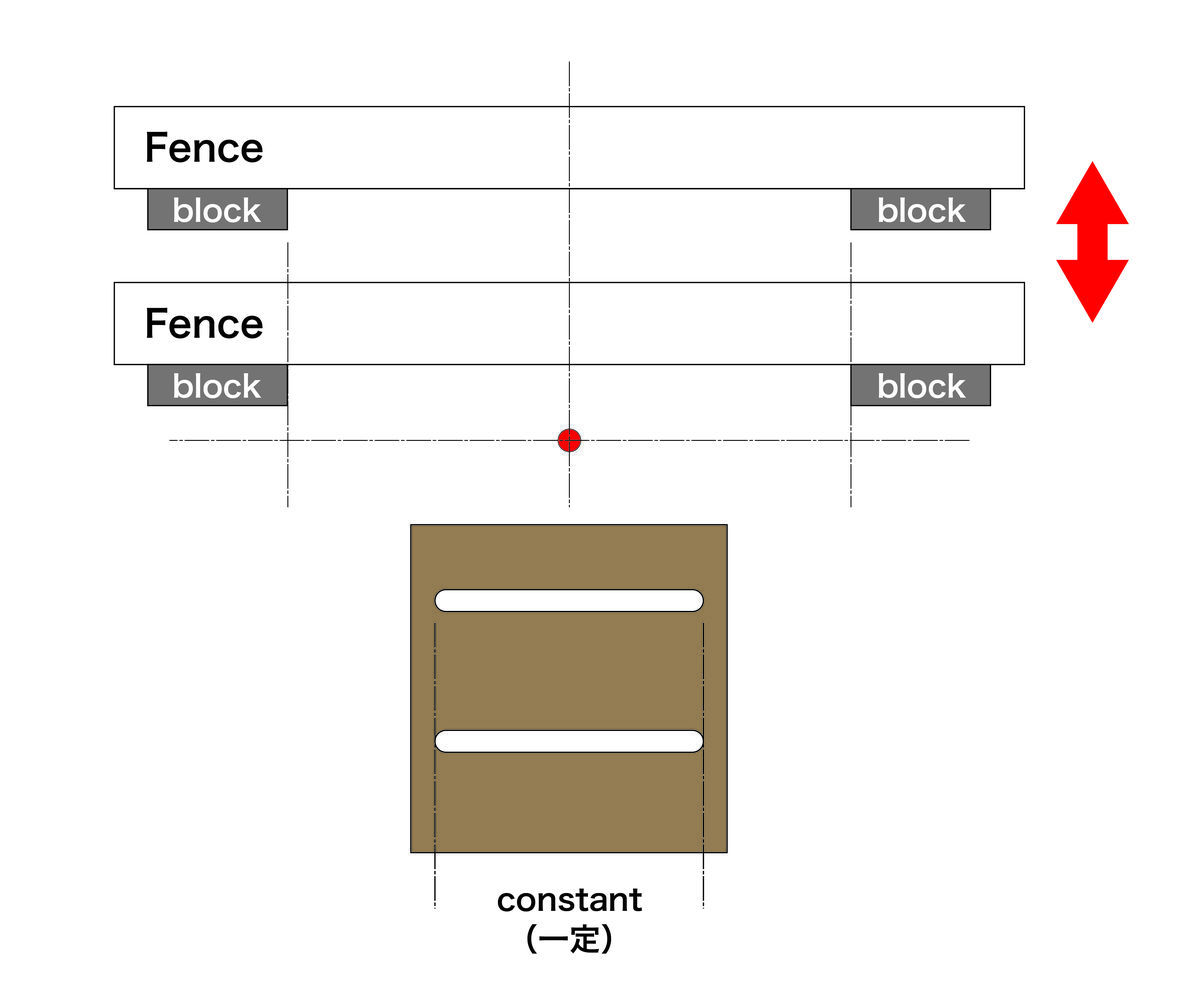

並行移動できるトリマーフェンスの利点を図で説明します。

ポジショニング治具無しのトリマーフェンスの場合には、上の図のように、フェンスの並行がズレることで、掘った2つの溝の始点と終点がズレる結果になります。

しかしこのトリマーフェンスを使えば、上の図のように、フェンスを動かしても左右の始点と終点の場所を変えずに、並行に溝を掘ることができます。

フェンス側も固定する

ポジショニング治具のベースは、トリマーテーブルに埋め込んであるTトラックに固定してあり、完全に動かない状態です。フェンスの方は、ポジショニング治具のクランプレバーのみで固定しているため、しっかり固定したつもりでも、どうしてもわずかに動いてしまいます。

そこで、フェンスに開けておいた穴を利用して固定することで、完全に動かない状態にすることができます。

テーブルソーを使うときに邪魔になってしまう場合は、トリマーフェンスを取り外すので、取り付けるときの手間が若干増えてしまいますが、ガッチリ固定できるのでダブルでロックして使うことにします。精度優先。

フェンスの移動距離の改善

ポジショニング治具の中心にクランプレバーを取り付けたので、フェンスの移動距離が若干少ない感じがあります。そこで、クランプレバーの位置を少し手前に持ってきて、フェンスの移動距離を少しだけ増やしました。

ちなみにこのポジショニング治具は、必要に応じてアルミフレームを長いものに変えればフェンスの移動距離を長くすることができますが、あまり長いとテーブルソーの作業の邪魔になってしまうので、今回は必要最低限の長さのアルミフレームを使いました。

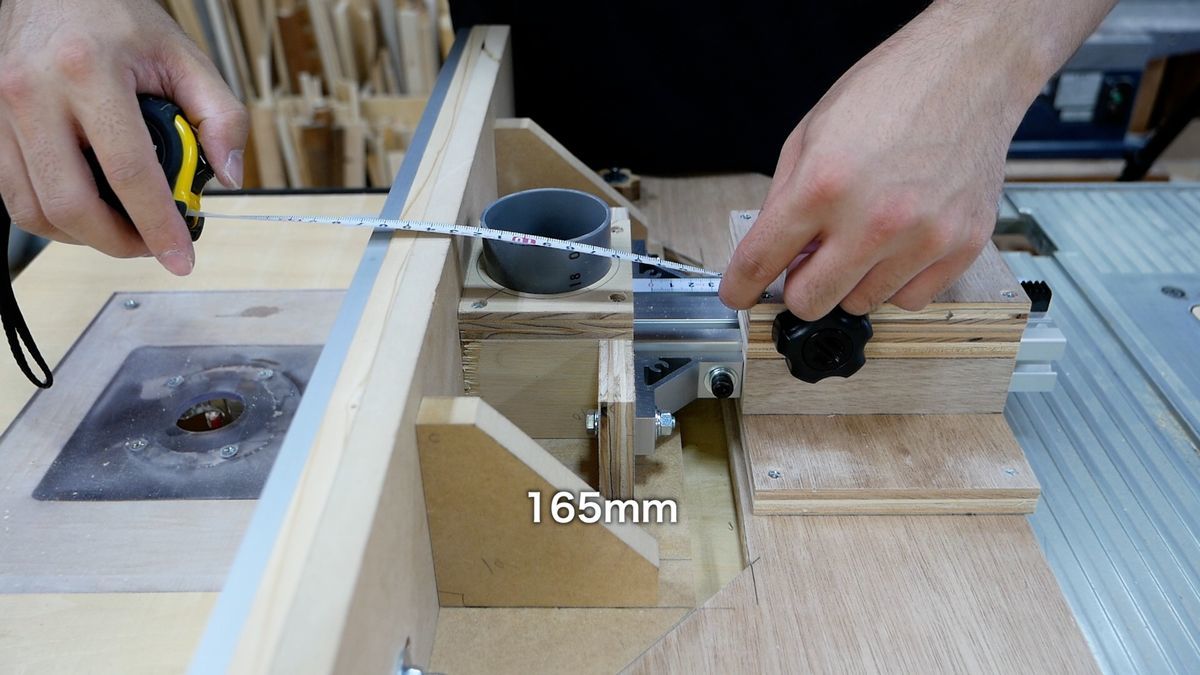

最終的にフェンスの前面からポジショニング治具の前面までの距離が最小で165mm

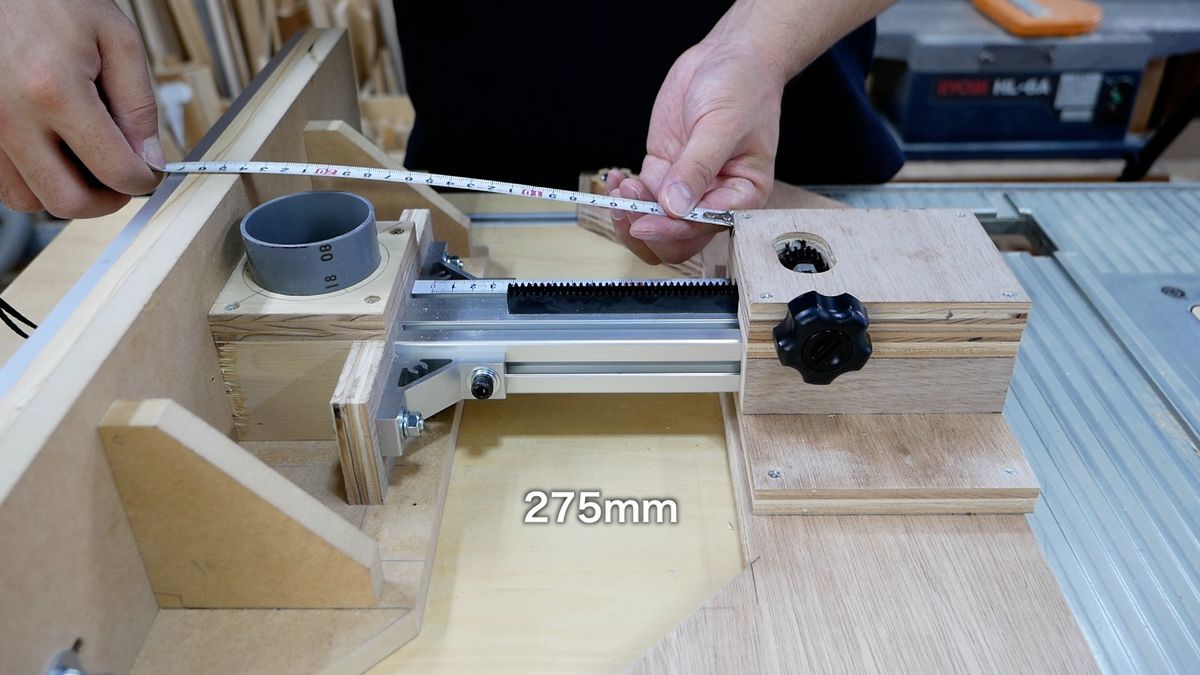

最大で275mmになりました。約110mmの移動が可能になりました。

まとめ

治具は、使っていくうちに修正したり改善したりが必要ですが、これでまた効率良く作業が楽しくできそうです。これからも大事に使っていきたいと思います。

今回もご覧いただき、ありがとうございました。次回もまた見てください。

アトリエキンパラでした。

こちらも読まれています↓