みなさんこんにちは、アトリエキンパラです。

今回は、ランダムオービットサンダーなどに使う、サンディングディスクの収納を作ります。ペーパーの粒度は色々あるので、整理しておくととっても便利です。

今回の動画

動画でご覧になりたい方は、こちらをご覧ください↓

収納するサンディングディスク

こちらが普段使用している直径125mmのサンディングディスクです。サンディングペーパーと言ったりもします。

8個の穴が空いているタイプで、その穴から集塵します。

よく使う粒度としては、#120、#180、#240、#320、#400 あたりです。

商品リンク→https://amzn.to/3OsH1x7

使用しているランダムオービットサンダ BO5030

こちらが愛用中のマキタのランダムオービットサンダ BO5030です。

商品リンク→https://amzn.to/3ujNpjp

正式な商品名が「サンダー」ではなく、「サンダ」なんですよね。マキタ製品のあるある?最後は伸ばさない。

このサンダー(サンダ)にはいつもお世話になりっぱなしで、本当に助かっています。

元々はペーパーが四角いタイプのサンダーを使っていましたが、このサンダーに変えてから、サンディングの作業がとても効率良くなりました。

これはサンダーあるあるですが、安いものはとにかく音が爆音です。

サンディングディスク収納の作り方

使用したのは、余っていたラワンランバーコアの合板です。

木端にはあらかじめ、10mm厚くらいのヒノキの角棒を貼り付けて、断面を隠して綺麗にしてあります。

同じサイズの板を反転してマスキングテープで貼り合わせます。

溝を掘るための線を引きます。

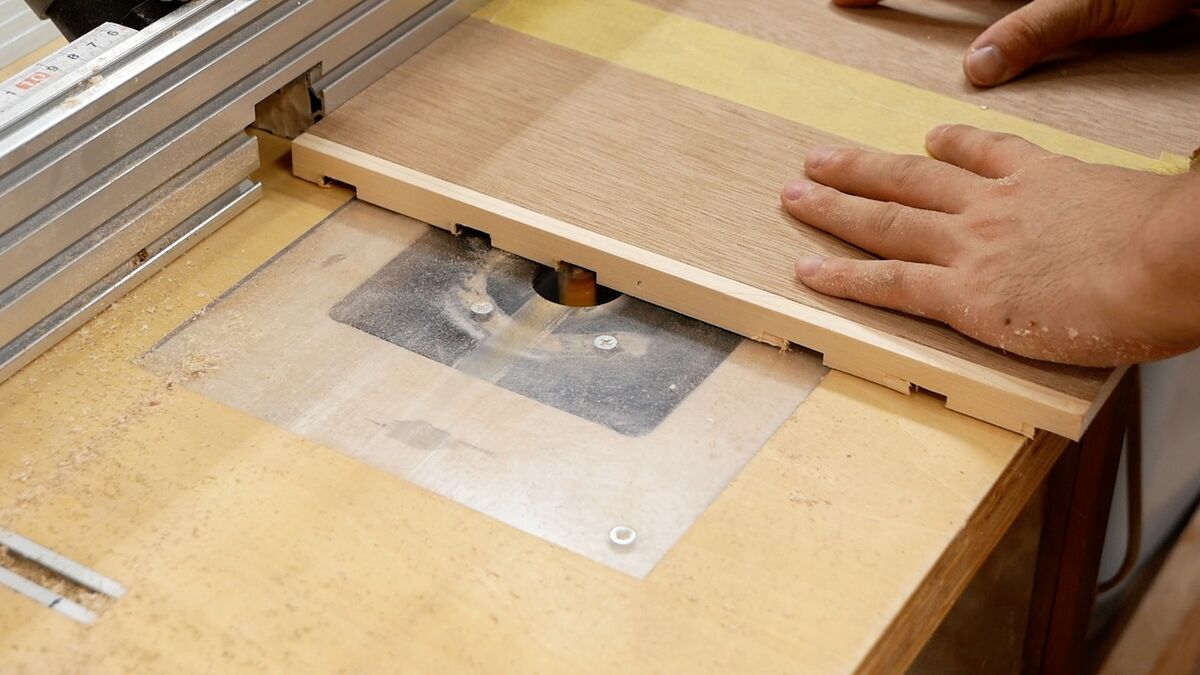

トリマーテーブルを使って、弾いた線に沿って溝を掘ります。

使用したトリマービットは、15mmのストレートビットで、一回掘るだけで、15mmの合板がハマります。

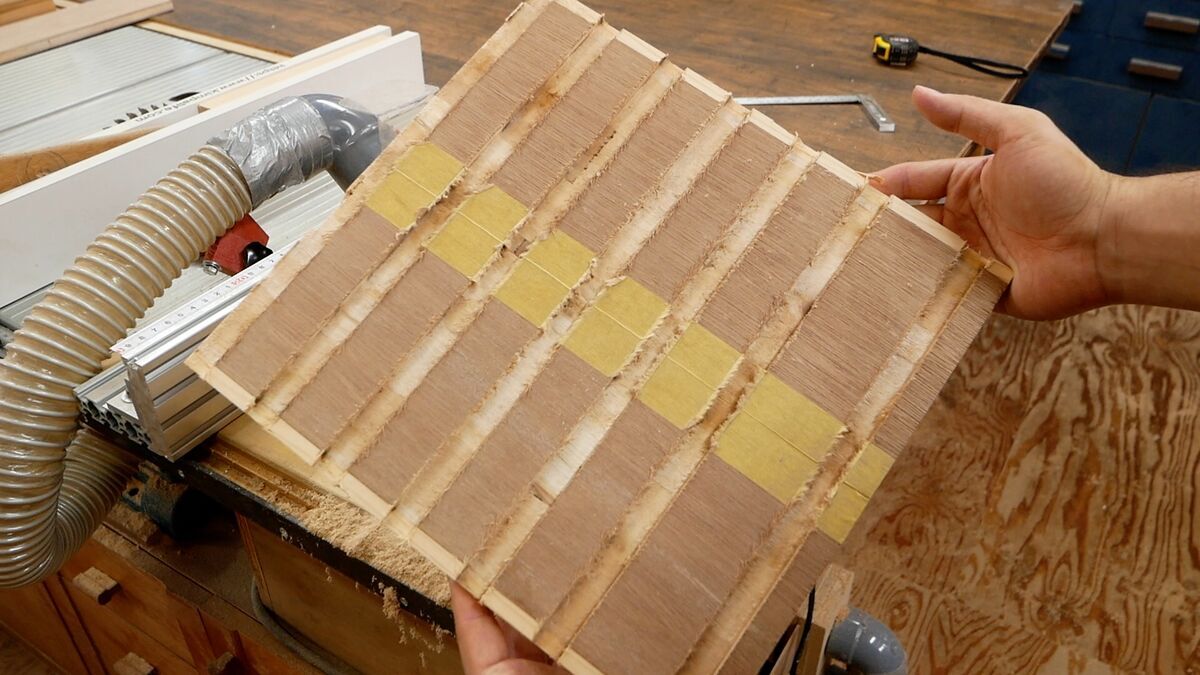

こんな感じに溝が入りました。

ラワン合板なので、バリが出るのは仕方がないですね。紙ヤスリで綺麗に取り除きます。

木端が最初から隠れていてラッキーと思いましたが、結局カットし、後で溝ごと隠す方法にしました。

レール用の角材を用意します。これは溝と同じ15mm角のヒノキです。

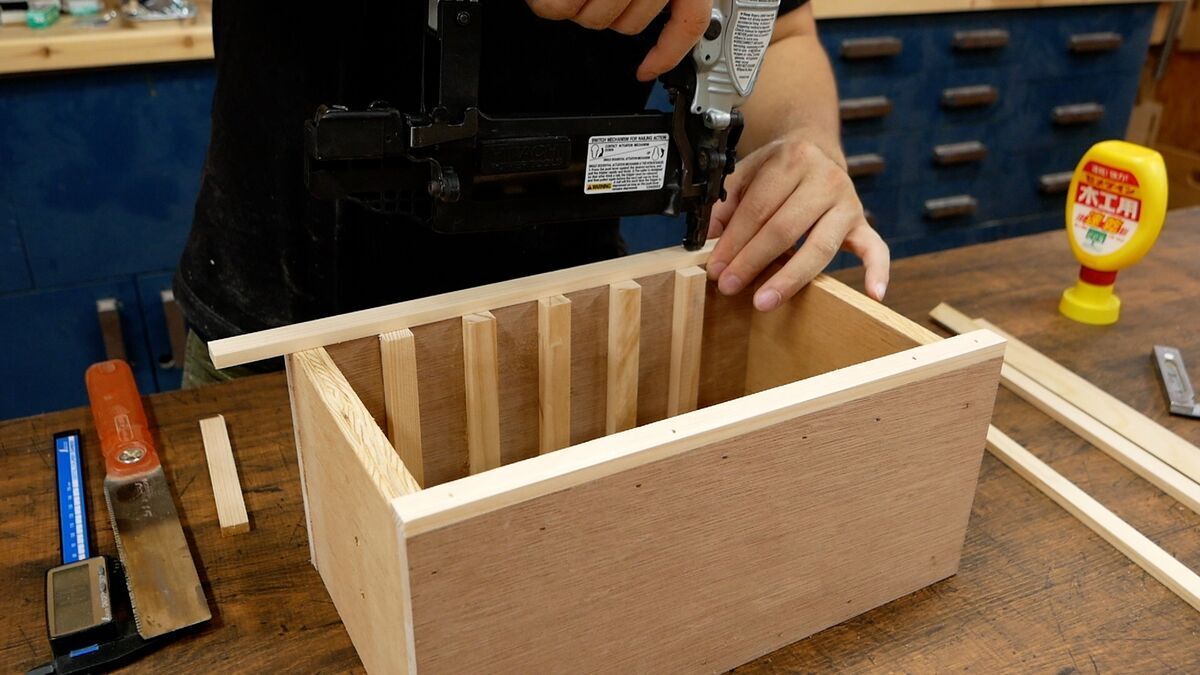

溝に角材をボンドで貼り付けたら、裏からフィニッシュネイラーで固定します。

上と下の溝以外の溝に角材を固定したら、はみ出た角材をテーブルソーでカットします。

天板と底板を取り付けます。

合板の木端を角材で隠します。

この隠すときに使う角材というか平板は、いつも大体5〜10mmくらいの厚さを使うようにしています。

あまり薄すぎると、フィニッシュネイラーで止めた時に割れてしまいます。

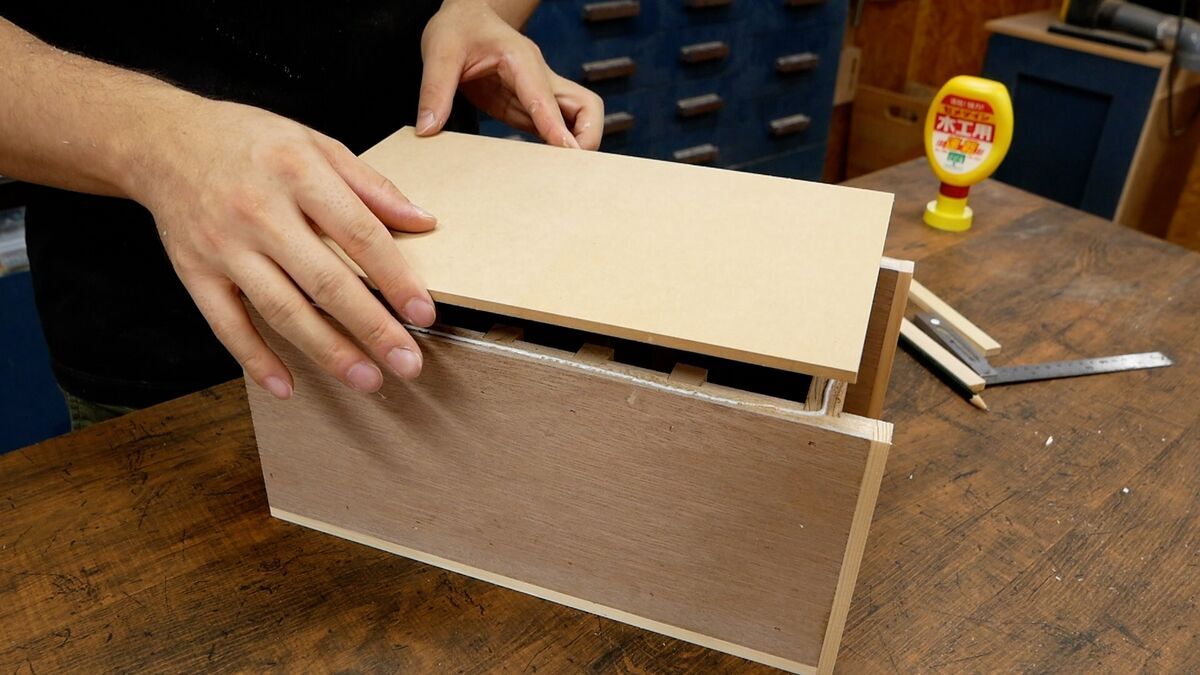

背板には、これも余っていたMDFを使いました。

サンダーで綺麗にサンディングします。

サンディングディスクを収納するトレーにも、MDFを使います。

MDFを本体にちょうど収まるサイズでカットします。

サンディングディスクのサイズより少し大きめの150mm角くらいに設定しました。

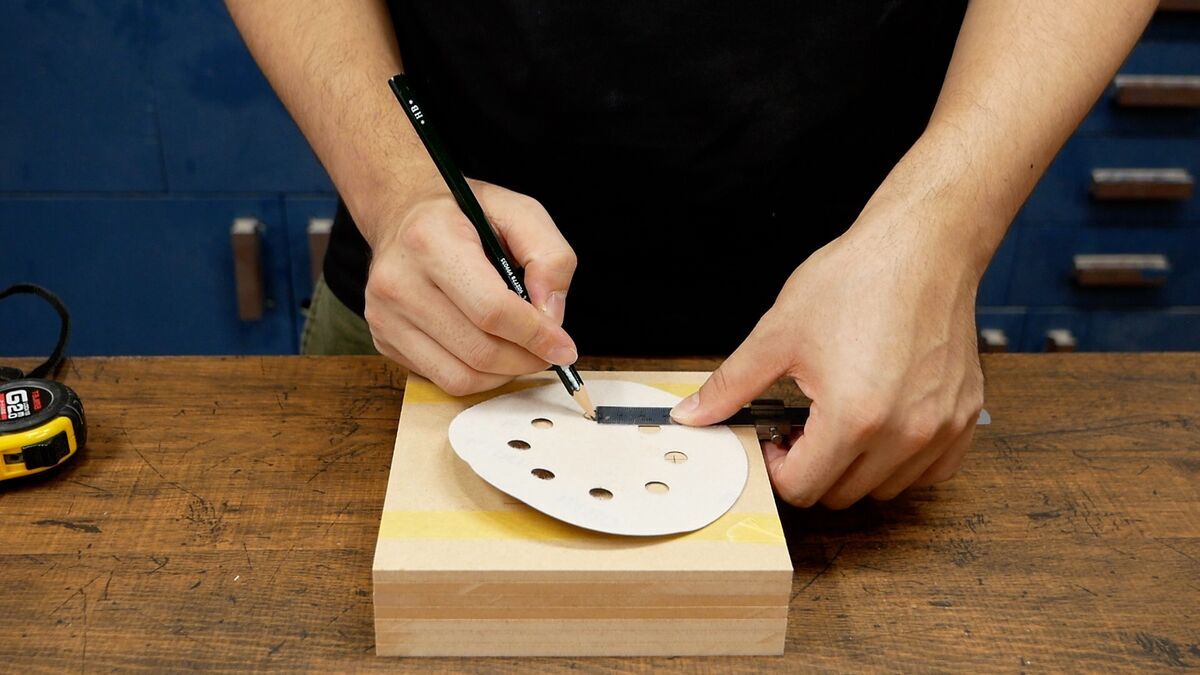

棚の数分のMDFの板をマスキングテープで一まとめにして、サンディングディスクの穴の空いている位置を書き写します。

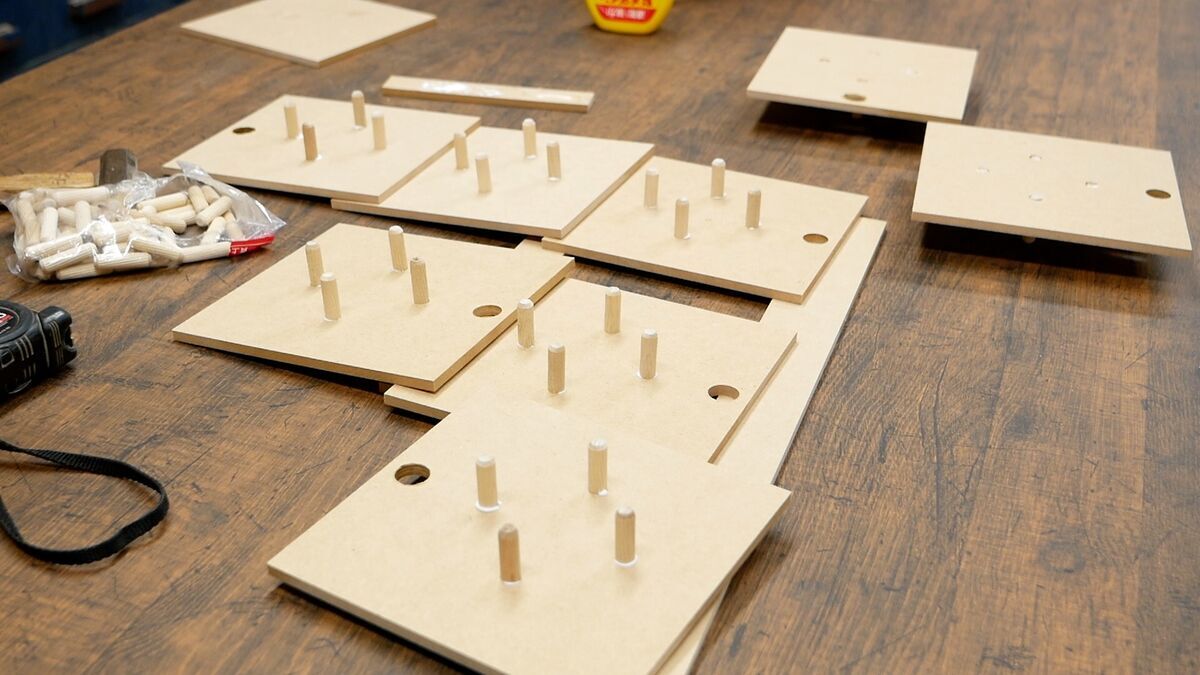

8箇所ある穴のうち、4箇所にダボを埋め込んでいきます。

その位置に8mmの穴を開けます。

それとは別に、取り出すときに指でつまみやすいように、手前に15mmの穴を開けておきます。

穴を開けたところにボンドをつけた8mmのダボを打ち込みます。

こんな感じに沢山できました。

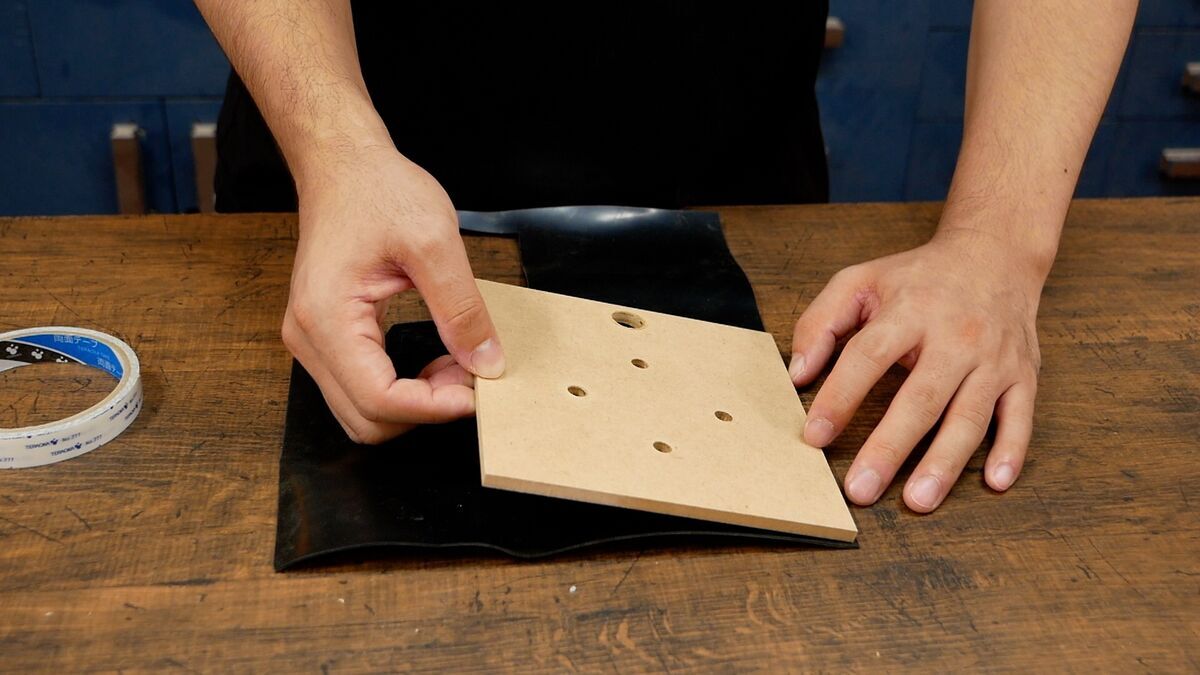

サンディングディスク用のトレーとは別にもう一つ、ゴムを貼ったものを作ります。

これは、オービタルサンダーを直接作業台に乗せて、毎回傷がつくのを防ぐためのトレーです。(あんまり使わなくなりました。。)

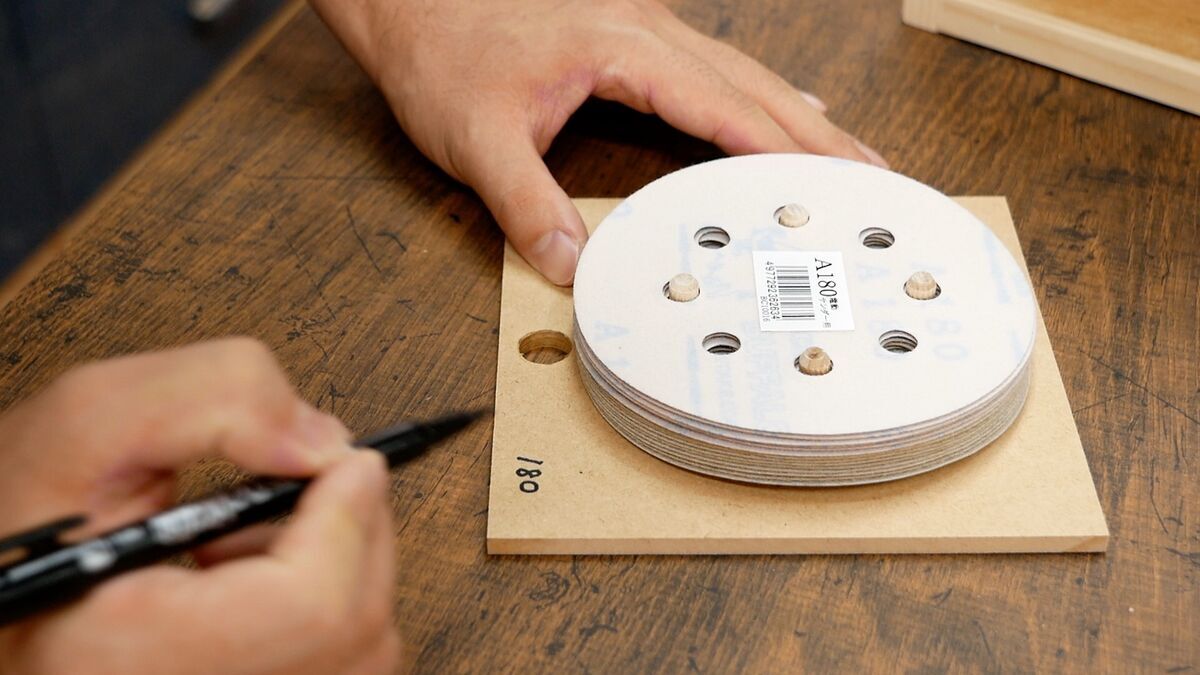

サンディングディスクをトレーのダボに差し込みます。トレーにはそれぞれ、サンディングディスクの粒度を書いておきます。

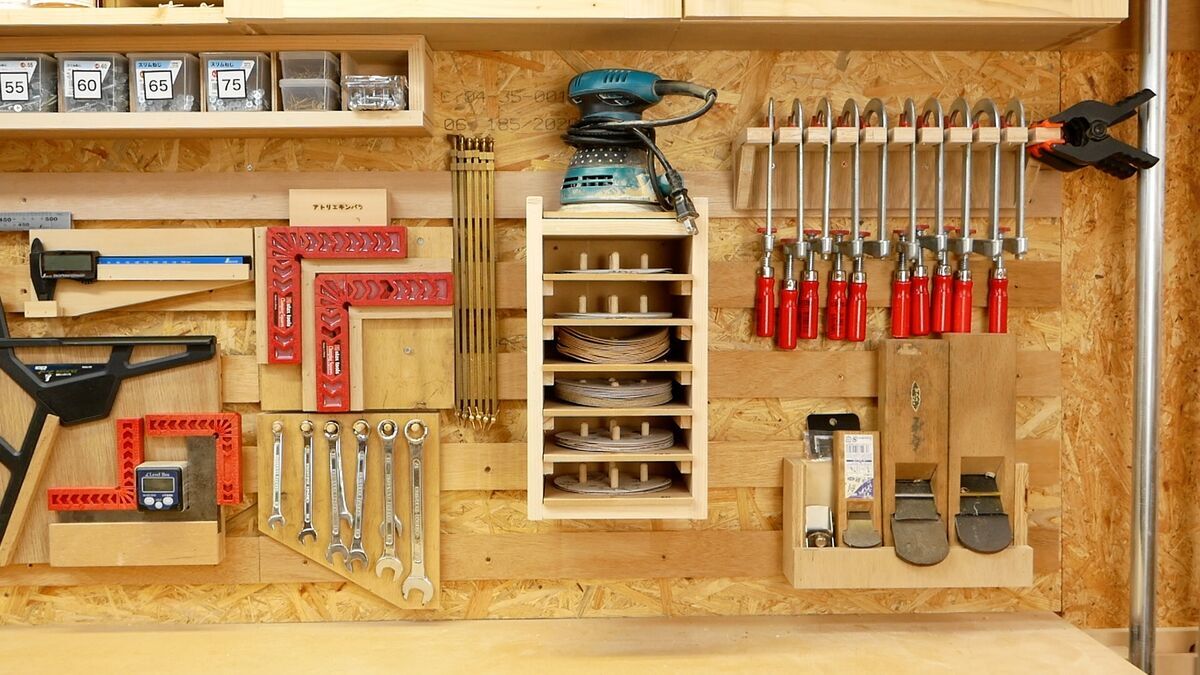

本体に収納します。角材のレールに乗せるだけなので、とっても簡単に取り出せます。

ついでに背板にフレンチクリート用の斜めにカットした板を取り付ければ、どこでも簡単に壁掛けになります。

ということで、オービタルサンダー用のサンディングディスクを綺麗に収納することができました。

これを作ったおかげで、ディスクがあと何枚あるかがわかったり、違った粒度を一目で選べるようになりました。

サンディングの効率が上がること間違い無しなので、皆さんもぜひ作ってみてください。

当ブログをいつもご覧いただきありがとうございます。

アトリエキンパラでした。

このブログはランキングに参加しています。

もしよろしければ、下のバナーをクリックしていただけると嬉しいです!